コラムをよむ

分野の異なる研究者やクリエーターなど専門家による関東大震災映像の読み解きを通して、新たな発見と学びを得るためのガイドとなるコラムをお届けします。

(注)ご利用の端末によってはコラムの中の動画を再生できないことがあります。

「関東大震災映像×専門知」によるコラム一覧

-

記録された消防活動

関東大震災における消防活動の実態とは、どのようなものだったのか――著書『関東大震災 消防・医療・ボランティアから検証する』で詳細な事例研究を行った鈴木淳さんは、映画に記録された活動のディテールに注目し、行為の意味や効果を明らかにするとともに、撮影時刻の同定などにつながるスリリングな分析を試みます。また、災害教訓の継承という立場から、映像に対する史料批判の視座へと読者を導きます。

(図は『東京市火災動態地圖 大正十二年九月大震災』に撮影場所をプロットしたもの。本文を参照のこと)2023/09/01 公開コラムをよむ -

『關東大震大火實況』という記憶の場

文部省映画『關東大震大火實況』の公開は、摂政宮が渙発した「国民精神作興に関する詔書」の普及と軌を一にしていたことが知られています。『国葬の研究』などの著書で知られる気鋭の歴史学者・宮間純一さんは、行政機関が編纂した災害誌とのアナロジーを踏まえ、本サイトにアップしている当時の説明台本を引用しながら、天皇・皇族による聖恩の強調という作品の主旨を丹念に剔出していきます。

(図は、恩賜金を受領しに集まった人びと[宮内庁宮内公文書館所蔵、識別番号26651])2023/09/01 公開コラムをよむ -

目の記録、聞こえない声―関東大震災の映像記録によせて

東京大空襲の体験記を読み解く作業を続けてきた山本唯人さんは、震災記録映画には都市の風景と人の姿だけがあり、音がないことに注目し、無音の向こう側にあるものを想像していくことを訴えます。そして、文献資料と交錯させながら、映像に隠された東京の災害脆弱性や、映画が内包する中断や空白を発見し、埋没された記録の掘り起こしとしてのデジタルアーカイブの意義に光を当てます。

2023/09/01 公開コラムをよむ -

震災フィルム研究の10年

関東大震災を記録した映像を見た人は、誰もがそのリアリティ豊かな迫力に圧倒されますが、一方でその映像がどこで撮影したのか、いつ撮影したのか、判然としないものばかりであることに気づかされます。映像を真に学術資料として活かせるよう、本サイトにおいて取り上げた100以上のクリップ映像の基本情報を、膨大な典拠資料とともにまとめてもらった田中傑さんが、震災フィルムと格闘しつづけたこの10年の研究を振りかえります。

2023/09/01 公開コラムをよむ -

デジタルアーカイブに編集後記は要らない

本サイトの編集作業を行ったとちぎあきらが、サイト公開に先立つ70年に及ぶ震災記録映画の収集と調査の歴史を振りかえるとともに、デジタルアーカイブにおけるコンテンツの届け方について考えます。

(図は、東京国立近代美術館フィルムセンター元主幹・福間敏矩氏が、アメリカ返還映画の1本として戻ってきた関東大震災映像を調査した際のメモ。返還時に、震災後の東京を撮影したロールが混じっていたため、調査に混乱を来している様子が伺える。)2023/09/01 公開コラムをよむ -

社会教育映画としての『關東大震大火實況』

文部省による長篇記録映画『關東大震大火實況』は、前半こそ被害状況や救助・避難の様子が描かれているものの、後半はもっぱら復興に向け各所で努力する人々の姿にカメラが向けられています。ドキュメンタリー映画の研究者である森田のり子さんは、その背後に文部省による社会教育政策の推進があることを裏付け、画面に写っていることとともに、そこから排除されている事実にも目を向けることを読者に呼びかけます。

2023/03/03 公開コラムをよむ -

映像に残った被災地、横浜ー『関東大震災』[伊奈精一版]の分析を中心に―

関東大震災は震源となった南関東一帯に大きな被害をもたらしましたが、とりわけ横浜市街地は激しい揺れと火災により甚大な被害を被りました。横浜の被災状況を撮った写真群を資料に、綿密な調査研究と活発な展示活動、論文発表を続けている吉田律人さんによる本稿では、『関東大震災』[伊奈精一版]の横浜に関するパートの詳細な分析を通し、文字資料と非文字資料双方を活かした複合的なアプローチを試みます。

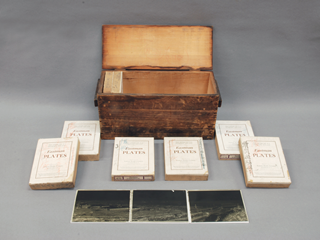

(図は、前川写真館旧蔵のガラス乾板[前川謙三撮影]横浜市史資料室所蔵)2022/11/02 公開コラムをよむ -

フィルムに残る、記録者たちの背中を追いかけながら

2011年に起きた東日本大震災は多くのアーティストに、生死のリスクを前に生きる人々にとって芸術の意味を問うきっかけを与えてきましたが、本稿では、アーティストの瀬尾夏美さんとともに被災地に移住し、罹災者の生きる場の記録を作品として発表し続けている小森はるかさんが、関東大震災による惨状を眼前にして撮影を続けたキャメラマンの苦悩や覚悟を咀嚼しながら、記録者として撮り続けることへの思いを語ります。

2022/11/02 公開コラムをよむ -

一瞬のバラックを求めて

本サイトで紹介している映画には、震災発生直後から建設が始まったバラックなど、仮の宿で暮らす人々が過酷な現実を前にした一瞬の生の姿が、記録に留められています。東南アジアの歴史的建造物の現状を目の当たりにし、東日本大震災の被災地を目撃してきた中川武さんが、関東大震災の記録映画から受けた違和感を出発点に、二重の一過性を体現する避難民の姿から、復興を支える人間の活力に目を向けていきます。

(図は工学院大学図書館所蔵)2022/07/01 公開コラムをよむ -

写真と映像にみる関東大震災

関東大震災は、新聞に掲載された写真や写真帖、絵葉書など、視覚を通して多くの国民が被災体験を共有する画期的な機会になりましたが、膨大な報道写真の掘り起こしを行ってきた沼田清さんは、そこに意図的な改竄や捏造があることを指摘しました。本稿では、映画作品にみられる映像固有の描写の発見を通して、映画と写真という異なる視覚資料が補いあうことで震災研究が深化していく可能性を展望します。

2022/07/01 公開コラムをよむ -

関東大震災記録映像の撮影場所―浅草十二階を手がかりに―

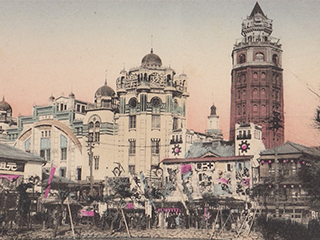

映画会社・日活のカメラマンが被災後すぐに撮影に向かったのが浅草凌雲閣(十二階)であったように、十二階は震災の記憶においても象徴的な存在でした。近代における視覚の在り方から十二階を論じた細馬宏通さんが、絵葉書などには表われない視角から捉えた塔の姿を公開映像のなかに発見し、その撮影場所を探偵よろしく突き止めていきます。

(図は著者蔵)2022/03/31 公開コラムをよむ -

100年前の資料を通して感じる関東大震災

関東大震災は、行政府など各所で膨大な記録文書が残されるとともに、映画や写真、絵画などの多くの視覚資料が生まれることとなった近代ならでは「出来事」でした。地震学の専門家であるとともに、国立科学博物館で東日本大震災に関する展示を担当した室谷智子さんが、写真や油絵から保存された被災建築物まで、奥深い非文字資料の世界を解説します。

(図は国立科学博物館所蔵)2022/03/31 公開コラムをよむ