一瞬のバラックを求めて

1.災厄はすむことと都市の間の亀裂を露出させる

関東大震災(1923年9月1日)は地震大国日本を象徴する大地震で、特にその震度の大きさ(M7.9)と大都市に近い震源地(神奈川県西部)、しかも発生時刻が昼の12時前であったため、炊事準備中の厨房の倒壊から引火し、大火災の原因となり、多くの焼死者を出した。ために長く歴史に刻まれることになった。だが近年その象徴的意味も若干様変わりの様子である。

特に、1995年の阪神・淡路大震災は現代の大都市を直撃したこと、そして2011年の東日本大震災、福島第一原発事故は、大津波による夥しい被害と放射能に対する際限のないたたかいのために、災害史だけにとどまらない深刻な影響を与えた。さらに2016年熊本地震前後から頻発した台風、大火、豪雨、土砂崩れ等々の大災害、そしてとどめをさすような2020年から今も続く新型コロナ禍パンデミック、加えて、何故という疑問さえも無力に感じられる2022年2月に始まったロシアによるウクライナ侵攻である。これらの中には、自然災害にとどまらない諸々の原因がないまぜになっているように受け止められている。

しかし私は、被災死は自然災害死ではなく、全て、人間の生き方や社会や共同体や、国家制度による死だと考えている。なぜなら自然としての人間の死は、それ自体自然であって、そこに差別や恨みは生まれようがないからである。そのことは度重なる近年の大災厄のために、なにがなんだか分からなくなり、身の回りに火の粉が降りかからないように、ただじっと我慢の姿勢が、私たちの生き方を表面的な自然回帰に留まらせ、安全安心のSDGsのお題目を唱えて“安心”という傾向を強めているようにも思われる。自然や伝統の尊重とは、そこから自由になるための、必死なたたかいが必要となる。しかし今は正面からの体を張ったたたかいというより諸々の追いつめられたあえぎが災厄の循環を加速させるばかりで、根は深い。そして被災のスピードがこの根の深さを益々視えにくくさせているようにも思われてくる。けれどもその根を視ること、それが今私たちにできることの一つである。

私は2011年の東日本大震災の後4年ほど、東北各地の津波被害地を訪れた。建築・都市復興計画研究の一環であったので、丹念に見て回ったわけではないし、被災後に経過した年限によっても印象は異なるが、この時東北で見たものと国立映画アーカイブが公開している関東大震災記録映画(以下動画)で感じたものとは何かが違う。勿論、時代も背景も異なるのだからそれは当然であろうが、何かこの違いこそが大切なようにも思われる。

まず、浅草十二階が燃えさかる映像[動画1]が目についた。この建物は東京の都市建築史上著名なものだということもあるが、どこか突き放した、醒めた撮り方で、隅田川沿いのスカイラインの炎上が、とても浅草とは思えない印象を残す。東北の被災地でも、石油の海を燃えながら流されていく家屋の映像は、不謹慎だが悲惨さを通り越して、都市災害スペクタクルそのものであった。後から見た、地震と津波と油火災による重複被害都市の惨状は、息もできないほどの強烈な臭気と壊滅的な無残さで目も当てられなかったのであるが。

それに対して本所区近辺の焼跡[動画2]は、都市が粉々になるまでに倒壊し、燃えつきた都市の遠景であるせいか、石ころが累々と続く干上がった大河川の河原のようでもある。これを見て、以前に古代エジプト遺跡の発掘調査のために出かけた地で、遺跡都市の周辺にあった墓地が開発のため盛大に掘り返えされていて、石ころのような軀と枯枝のような手足の人骨が散乱し、カラカラに乾いているためか少しも不気味さがないのでかえって驚いたことが思い起こされた。

そういえば、この動画の中には、人々がゆったりと佇んでいる場面も出てくるが、歩いている人はほぼ早足である。大ざっぱにいえば、都市とは自然から自らを切断して生きることである。そのため、都市の倫理は、自然から離れ(=生)、自然に帰る(=死)宿命を第一義とせざるをえない。死を防ぐというより、無意識に死に向って進んでいるため、死の回収を無条件に優先するのである。東京下町では大火を逃れて、川やお濠に飛びこんだ人が多かった。くだんの男たちは戸板を運んで、溺死者の救済に急いでいたのではなかったか。

2.東京の市井

第二次世界大戦後の1947年に災害救助法が施行されている。被災者の救済のために、避難所−仮設住宅−災害公営住宅の流れが法的に整備されたのは、阪神・淡路大震災(1995年)以後といわれている。これは行政だけではなく、プレハブ住宅技術の発展や都市居住計画研究者と住民の共働などの努力があってのことであろう。また、東日本大震災・福島第一原発事故以後、復興住宅の建設地をめぐって、防潮堤か土地のかさ上げかでもめたことや、ふるさと帰還困難などの問題があって、2年間限定のはずの仮設住宅に10年近く住まざるをえない事情なども発生している。関東大震災の時も、三井諸会社によるテントや仮設住宅の供給や、宮内庁の医療保健の援助の様子を動画が克明に伝えている。しかし関東大震災時は避難も仮設も基本的には自助建設である。行き届かなかったり、イレギュラーがあったりしても、救済復興プロセスが原則として公的負担であることとは決定的に異なるのである。

「避難バラック 三井寄贈ノ家屋ハ直チニ建テラレタ」という。[動画3]避難民の家屋内部の暮らしの様子は窺えないが、バラックという言葉は、別の目的達成までの、間に合わせの家屋という意味で使われているので、戦後によく見られた棟割長屋の社宅くらいのものから、ただ雨露をしのぐだけのもの[動画4]まで雑然と混じり合っていた。中には、軒先にタワシやホウキなどの荒物を売る、すまいというより商店[動画5]から露地に野菜を並べたり[動画6]、洗濯物を干しているかと思いきや、大安売りに出していたり[動画7]という具合である。

警官が家屋内部まで見回るという不穏な空気がないわけではないが、子供がアッケラカンとそれを見物している風景が写されていたり、市井の人びとの逞しい商魂や実利探究の工夫が笑いを誘う[動画8]ことが多いのである。どんな大災害の中にも人々の日常の暮らしが待っている。御飯7銭、味噌汁3銭、ウヱスキー五十五戔。そして小人路上理髪(代)十戔。カメラを向けられると子供達は笑っている[動画9]。

他方で、宮城外苑での救援物資の配給や給食風景を見ると、その場を取り仕切る職業人のように見えるお兄さん方や群がって手を出すでもなし、しかしもの欲しげに凝視する大人達や子供達の佇い[動画10]。

明治20年頃までの維新の動乱に続いて、明治末年には日清日露戦争の勢いに乗ったナショナリズムの昂揚、そして関東大震災は、まさに東京を先頭とした大都市における経済と自由の発展、そしてそれを支える、東北に代表される農村の貧窮という日本の近代化の構造が、数次の波を経て決定的な姿を表わす契機ともなったのである。東北から上京した人々が多く住んだ東京東北部の下町が壊滅にさらされたのは、偶然でも、自然に生起したことでもないだろう。動画の細部は東京の市井が一筋縄ではいかないことを暗示している。

3.一瞬のバラック

東日本大震災・福島第一原発事故の後、この深刻な災害は日本のみならず世界中の人の心を痛めた。これを契機にその救済と復興の手筈は一応整ったといえるのかもしれない。しかし10年経っても今だに行方不明の被災者がおり、仮設住宅から出られない避難者がいるということはその救済の制度が機能していないということではないだろうか。このことを考えることがこの動画を見ることのもう一つの意味だと思う。

東日本大震災の後の復興計画研究の時に印象に残ったことの一つに、伝統芸能にかかわることがあった。地域復興の基盤となる地域コミュニティは、ほぼどこでもその担い手は老人と子供しか頼れない状態であった。伝統芸能の習得はつまるところ肉体的訓練の反復しかなく、それは粘り強い老人から飽きっぽい子供への伝達、即ちコミュニティの再生にかかっていたのである。一般的にではあるが、地方や田舎ほど、都会的な若者の流行に敏感に反応する振舞いが幅をきかせている。私がよく訪ねた地域の老人は良き伝統芸能の指導者であったが、彼からよく聞いた話は、以前は手のつけられなかった悪ガキがいまなぜだか稽古に熱心に通っている、ということであった。はっきりと理由は分からなかったが、その話しに可能性を感じたことも事実であった。

もう一つは自衛隊と地元高校のブラスバンド部の交流である。連日続く自衛隊員による津波被災を受けて行方不明になった人の探索にかかわる話しである。今日も徒労に終った作業はより一層悲しみを募らせただけのようにも見えるが、隊員が宿舎に帰還する頃に宿舎に向けて、「ふるさと」の曲をブラスバンド部員達は毎夕贈り続け、自衛隊員達はその曲が終ると必ず敬礼を返したという。この話しを伝えた地元の新聞を読んで、音楽を介して、眼に視えない世界との無言の交流が、何らかの復興の力になるだろうことが確信された。このようなことが頭の隅にあったからであろうが、動画の中の次の三つの場面が注目された。

一つは、柱と思われる立派な木材に鉋をかけている職人らしくない白い帽子をかぶった男性と、屋根の上で何やら相談している職人らしき三人、そして長屋ではあるが高さはそれほどない簡易建物で、それにそぐわないほどの大量の筋違状の補強用材を入れた様子が写されているところである。[動画11]これらの情景は、言ってみれば仮ずまいに過ぎないバラックに対して、いずれもある種の無意識的な過剰性を横溢させているように見えることである。

二つ目は、鋳鉄柱の根元に結び付けられた机の脚の片方を台にしてカード遊びのようなことをしている子供の様子である。[動画12]手前の女子はヒッツメの子供で、派手な柄の着物を着て襷掛けをしている。奥の子は着物に帯をし和傘を持っている。彼女らは、盗まれないように縛りつけた机の、思いがけない活用の仕方から考えて、何かの仕事か伝統舞踊の稽古の合い間に面白いことを考えついて、思わず夢中に遊んでいるところだろうか。

もう一つ、よく分からないが一瞬の鮮烈な印象を残したものに、白無地の鮮やかな柄入り着物と帯の、おそらく若い女性が突然あらわれ、バラック棟の合い間に駆け込んでいった光景があった。ほぼ全ての被災地には、男女あるいは大人子供を問わず、ほぼ正装から下着のまま同然のような格好で、せかせか歩き回ったり、呆然としていたり、いろいろである。そんな中で一瞬駆け抜けた女性は何を期待し、どこへ走ったのだろうかと考えさせる謎を私に残した。誰もが呆然自失するか、せかせか走り回るしかない中で、大都市の被災と復興の隙間を、まるで座敷童子のように一瞬の閃光が駆け抜けたかのように印象された。

私たちの誰もが、いつでも災厄に会う可能性がある。自分の身の回りを守り、頼れるものは頼る。当然のことである。と同時に、にもかかわらずそれだけでは解決できないこと、そこから漏れていくものがあることを私たちは災害の歴史の中で気付きつつあるのかもしれない。関東大震災は、災害からの救済と復興のための個人と共同体や制度の役割分担の試行が始まったばかりで、それだけに両者の力と可能性が垣間見えるのかもしれない。とりわけ災厄を突き抜けてしまう何かこそがかけがえのないものであって、その力こそがバラックに一瞬胚胎する過剰性や身体性を介した他への働きかけの可能性をもたらすのかもしれない。

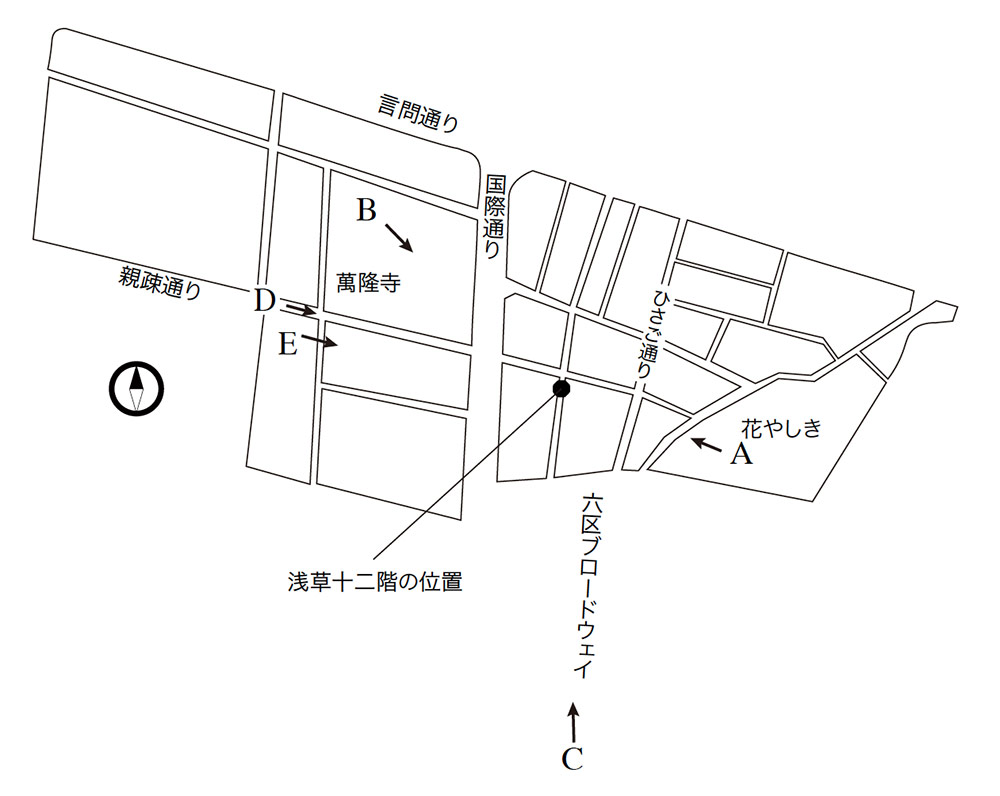

その意味からも、今回の動画とあわせて、関東大震災の被災地を巡り、人々がどのように災厄を受け止め、そこから立ち上がろうとしたのかについて、綿密な観察、バラックのスケッチ、考察を重ねた今和次郎の「震災バラックの回顧」を参照すべきであろう。今和次郎は民家の詳細な記録や都市生活者の持ちものの分類調査などをもとに「考現学」という学問を提唱したことで知られているが、上記の被災地での活動を基にして、「バラック装飾社」というチームをつくって復興住宅の設計などの活動を行っている。これは、被災民がやっと集めてきた板キレや焼けトタンをそのままバラックに使用するだけでなく、せめてペンキを塗ったり、面白い形を付け加えたりしたものである。つまりできるだけ装飾を凝らして、楽しく、元気を出そうという活動である。しかしこのような説明だけでは、俗なものを嫌う上品な建築家やデザイナーの自己満足に過ぎないようにも見られがちであるが、実際に被災地に建ち上がったバラックに注ぐ彼の眼はもう少し複雑である。たとえば「愛宕・山下辺のバラック」(「震災バラックの回顧」内表記「愛宕山下邊のバラツク」)[図1]のスケッチについて、今和次郎は以下の説明を加えている。

…焼跡の眞中に、裸で立つてゐる住居としてのバラツクは第百四圖[図1] である。而してそれは殆ど原始住居と見られるやうなハットである。通りに面した部分は、日に〃體裁よく都會風に裝はれて、建てかへられて行くのであるけれども、路次を入つた内部には、街を通る人々の眼からかくれて、永くかゝる家々がひそんで存在をつゞけることだらうと考へられる。都會の路次の裏には在來でも、本當の都會生活者の心臓となり血管となつてゐるところの人生に戦ふ爲めの氣力を與へる如きあはれな存在の態が見られたのである。

このような裏露地に早くも建ち並んでくる、見るからに間に合わせの粗末なバラックが、実は都市の表通りの町並を立派に見せるための不可欠な都市の逞しい内蔵なのだ、という注目すべき見解を述べている。今和次郎の「バラック装飾社」の理念は、単なるバラックの洗練化ではなく、かつて東南アジアの発展途上国でよく見られた彼らの生活手段である貧しいジプニーを驚くような創意と熱意で飾り立てていたことを想起させる。大きな災害にあった人が、もっと悲惨な目にあった人に対して、自分の状況もかえりみず、思わず無償の援助の手をさしのべてしまうことがあるように、〈被災・貧困〉と〈復興・意欲〉の不思議であり、切実でもある関係とそれは似ているのかもしれない。今和次郎のバラックのスケッチはそのことを考えさせる。もう一度バラックに目を凝らし、視えないものに耳をすますことが必要なのかもしれない。

(注)ご利用の端末によってはコラムの中の動画を再生できないことがあります。