社会教育映画としての『關東大震大火實況』

関東大震災が発生した1920年代前半、映画(まだ活動写真と称されることも多かったが)というメディアはすっかり日本社会に定着していて、さまざまなタイプの作品が次々と公開されていた。その近代的な娯楽に大人も子どもも夢中になって、映画女優に入れあげてしまったり、怪盗ごっこが流行ってしまったり、その影響力の大きさが世間で取り沙汰されることも少なくなかった。

そのような時期に前代未聞の大地震が起こったとあれば、こぞって多くの映画が作られたのは当然だったのだろう。このデジタルアーカイブで公開されているように、いろいろな会社や団体があちこちで被災状況を撮影し、それらのフィルムはさっそく人々の前で上映を重ねていった。もともと実際の戦争や珍しい出来事、あるいは皇室行事などを映画の対象にするという発想は早くからあり、海外製のニュース映画なども散発的に紹介されていた[注1]。こうした背景を踏まえれば、関東大震災の状況を撮影する意義を当時の映画関係者らが即座に認識したということは驚くにあたらない。

ただし、このことが日本のノンフィクション映像史において一つの転機とされる理由は、別のところにあると言える。それは、当時の文部省がわざわざ『關東大震大火實況』(1923年)という長編作品をまとめ、これを皮切りに「社会教育映画」の製作へ乗り出していったという事実である。関東大震災にまつわる作品群は、今日ではもっぱら歴史的な映像記録としての重要性に目を向けられる場合が多く、これまで私自身もいわばそうしたニュース性を軸として作品を把握してきたところがあった。その代表的な一本とされる『關東大震大火實況』に関しても、主に前半部分である被災地の克明な記録が強く印象に残っていた。けれども今回、このコラムをお引き受けすることになって一連の震災関連の映像を見直してみた時、あらためて気づかされたのは『關東大震大火實況』があくまでも「教育映画」として構成されている、という点だったのである。

第三巻から第五巻に込められたメッセージ

その特徴が明快になってくるのは作品の中盤以降、生々しい被災状況よりも復興に向けた組織活動が取り上げられていく第三巻から第五巻である。正直なところ、第一巻、第二巻に比べると撮影における緊迫感や機動力が薄くなり、映像表現という面ではやや平板なムードも漂ってくる。しかし、これらの復興に焦点を当てていく展開こそ、他の多くの作品群と『關東大震大火實況』が大きく異なっているところだろう。そして製作経緯を確かめてみると、この中盤から後半にかけての撮影に関しては文部省の担当者が直接的に指示を出すようになっていたという[注2]。つまり、この部分の存在が『關東大震大火實況』の「教育映画」らしさを成り立たせていると言えるのだ。

では、その第三巻から第五巻までの概要をざっくりとたどってみよう(「」内は作品中の字幕文面である)。まず、第三巻[本サイト上の『關東大震大火實況』のタイム23:19-38:26。以下同じ]は「救護保安に全力を盡す内閣諸大臣」として閣議に参加するタキシード姿の大臣らや「戒嚴司令官福田大將」のショットがあり、内務省の救護本部を訪問する山本権兵衛首相、市中の自警団の様子、「擧國一致博愛救護の熱情」を発揮する市民らや愛国婦人会による救援物資、帝国大学の学生や女子大生による支援活動などが紹介される。次に、赤十字社による治療や看護の様子が捉えられ(乳児にミルクを与える場面もある)、多数の死者を出した被服廟跡の献花台に集まる人々と白骨の山に続いて、青山女子学院による孤児らの世話を写し出して第四巻へと移っていく。

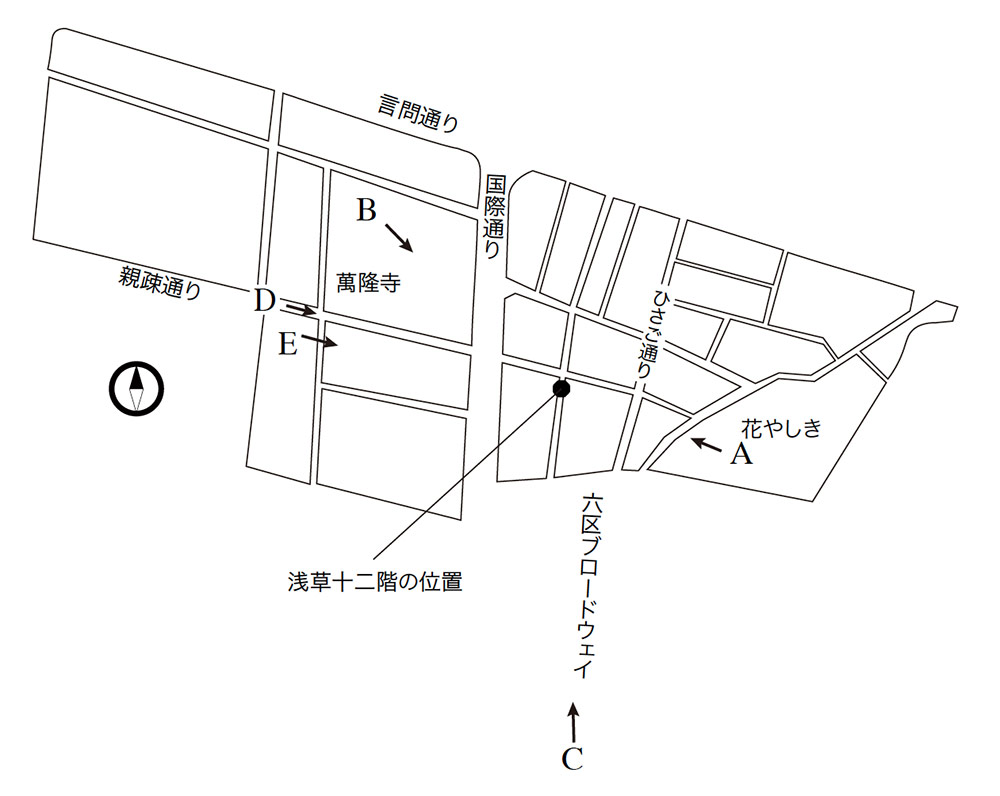

第四巻[38:26-53:44]では冒頭に「復興の努力」と題して、地方から集まった青年団による瓦礫撤去や橋の修復、浅草十二階(凌雲閣)の爆破作業、東京市社会局による職業紹介所や野外の理髪店・飲食店・酒店などの様子、バスや市電の復旧を紹介し、次に「力強い建設へ」として電線の修復やバラック住宅の建設、物資の配給所、さらに「敎育第一」として野外学校に集う子どもらを写し出している。これ以降は横浜の被災状況が挿入され、第五巻へと移る。

最後の第五巻[53:50-1:02:58]では、「天災地變にも揺ぎない大内山の御尊嚴」として皇居が登場し、当時の皇后陛下による「災害地御視察と傷病者御慰問」がやや距離をとったショットによって丁寧に紹介される。続いて、「攝政宮殿下御視察」と題して馬に乗った当時の皇太子(後の昭和天皇)が写し出され、上野の高台などから被災状況の説明を受ける様子が捉えられている[注3]。さらに、久邇宮家の女性らによる被災者向けの裁縫作業、宮内省の巡回救療班による医療活動を紹介したところで全巻が終了する。

このように、後半になるにつれて被災地の混乱や被災者の苦労を思わせるような描写は影を潜め、帝都がいかに復興を進めているか、公的な組織をはじめとしてあらゆる立場の人々がいかに団結して協力しているかというメッセージが明確に打ち出されていく。そして、その締めくくりに掲げられるのが皇室の存在であり、その尊厳と慈悲の下に被災した市民(ひいては日本国民)は無事に治められているということを強調しているのだ。

文部省による「教育」という狙い

世界共通のノンフィクション映像史において、1920年代はちょうど単純に出来事を提示するような表現から、よりメッセージ性を持った撮影方法や編集方法へと本格的にシフトしていく時期にあたる[注4]。その象徴的な作品としてはアメリカのロバート・フラハティによる『極北のナヌーク』(1922年)が有名であるが、ほぼ同時代の日本で作られた『關東大震大火實況』を文部省の人々がどのような狙いで送り出したのか、少し考えてみたい。

大正デモクラシーの頃における文部省の「社会教育」の発想と映画というメディアとの関係については、すでに赤上裕幸や藤木秀朗による研究をはじめとして一定の蓄積がある[注5]。当時の文部省で映画を積極的に活用しようとした乗杉嘉寿や中田俊造といった官僚と、その方針にも大いに影響を与えていた権田保之助や橘高広といった文化人らが、民衆娯楽の代表的な存在となっていた映画を通して日本の民衆の「社会教育」を志していたことはよく知られている。

そうした背景を踏まえて『關東大震大火實況』を見直してみれば、日本の社会が大災害にどのように対応したか、そしてその構成員である人々はどのような行動をすべきかということが、じつに的確に示されていることを実感する。この点で、現場を任された東京シネマ商会の白井茂による「決死的撮影」(本アーカイブの作品解説を参照)が間違いなく大きな価値をもたらしつつも、やはりこの作品は「ニュース」ではなく「教育」の映画として成立しているのだ。これを地震発生から1ヶ月程度で完成させ、全国各地に巡回映写していった文部省はその反響に確かな手ごたえを感じたのだろう[注6]。これ以降も主に東京シネマ商会に委託して、皇室行事・保健衛生・道徳マナー・観光名所などをトピックに、日本の民衆に「社会教育」を授けるための作品を次々と手がけていくことになる。そして1927年には、省内の社会教育課の中に中田俊造をリーダーとする映画製作組織を立ち上げ、撮影技師らを直接雇用して自主作品へ乗り出していったのである[注7]。

描かれなかったものは何か

今回は、日本のノンフィクション映像史における転機という観点から、あえて現在では見過ごされがちな『關東大震大火實況』の「社会教育映画」としての側面に着目してみた。その試みの中で一つ気になったのは、ここで採用されなかった被災の実態とはどのようなものだったのかということである。たとえば、日活の高坂利光らがとっさに撮影して1週間余りで公開したという『関東大震災実況』(1923年)の方を見てみると、多くの遺体が躊躇なく写されていることはもちろん、被災した群衆から醸し出される不穏な空気もより捉えられているように感じる。こうしたある種のジャーナリズム性は、文部省の意図によって『關東大震大火實況』では周到に回避されているのではないだろうか[注8]。

やや余談めいてしまうが、そのことは第三巻に登場する「自警團」を目にした際にも脳裏をよぎった。関東大震災直後の混乱に乗じて多くの朝鮮出身者の虐殺が発生しているが、その中心的な担い手は自警団であったことがよく知られている[注9]。この場面でも通行人をチェックしているような様子が窺えるものの、詳しい状況は伝わってこない[動画1]。実際の震災時の市中ではさまざまなデマが飛び交い、朝鮮出身者だけではなく社会主義者なども襲われており、その他にも苦境を強いられたり路頭に迷ったりする人々が大勢いたであろう。ただ、文部省が民衆のあるべき姿を教育するという目的でまとめられた『關東大震大火實況』は、当然ながらそうした実態にはフォーカスしていない。そこに描かれているのは、あくまでも国家が広めたい「社会」のありようなのである[注10]。

もちろん、そうした特徴がこの作品の映像記録としての重要性を低下させることにはつながらない。すでに他の方々のコラムで豊かに論じられている通り、作品の主旨や全体の構成を離れて一つひとつのショットやシーンから見いだせることは山ほどある。社会背景を踏まえつつ、意図的なメッセージとして写っていること、意図を超えて写ってしまっていること、あるいは一切写っていないこと、それぞれに考えをめぐらせてみる余地が大いに残されている作品なのだ。そのように自由なアプローチを可能にする面白さこそ、まさにこのデジタルアーカイブの醍醐味なのではないだろうか。

- 田中純一郎『日本教育映画発達史』(蝸牛社、1979年)13-35頁。

- 白井茂『カメラと人生−白井茂回顧録−』(ユニ通信社、1983年)51頁。

- 文部省の学芸官であった中田俊造によれば、この皇太子の場面は陸軍省の依頼によって日活が撮影したものであったが、上司の乗杉嘉寿が交渉して『關東大震大火實況』に挿入したという(フィルム・ライブラリー助成協議会編『日本映画史素稿(5)中田俊造氏の巻』(1970年)20頁)。

- Bill Nichols, Introduction to Documentary Third Edition (Bloomington: Indiana University Press, 2017, Kindle version) pp.163-185.

- 赤上裕幸『ポスト活字の考古学――「活映」のメディア史 1911〜1958 』(柏書房、2013年)、および、藤木秀朗『映画観客とは何者か メディアと社会主体の近現代史』(名古屋大学出版会、2019年)。

- 東京市役所編『東京震災録 前輯』(1926年)58-59頁。

(国立国会図書館デジタルコレクション)

https://dl.ndl.go.jp/pid/1448386/1/452 - 文部省社会教育局編『敎育映畫研究資料 第十八輯本邦映畫敎育の發達』(1938年)28頁、57頁。

(国立国会図書館デジタルコレクション)

https://dl.ndl.go.jp/ja/pid/1451797/1/19

https://dl.ndl.go.jp/ja/pid/1451797/1/33

および、田中、前掲書、56-57頁。 - この点に関しては、白井による前掲書『カメラと人生』でつづられている撮影現場での混乱や危険、また白井自身のニュース性を意識した行動と、完成作品が与えている印象とのギャップにも着目すべきものがある。

- 災害教訓の継承に関する専門調査会『1923 関東大震災報告書【第2編】』(中央防災会議、2009年)207-209頁。

(内閣府防災情報のページ)

https://www.bousai.go.jp/kyoiku/kyokun/kyoukunnokeishou/rep/1923_kanto_daishinsai_2/pdf/19_chap4-2.pdf

および、吉村昭『文春ウェブ文庫 関東大震災』(文藝春秋、2012年、Kindle版)位置No.1824-2318。 - 行政機関が手がけるノンフィクション映像のこうした基本的な特徴は、1930年代に入って台頭する「文化映画」などの戦時国策においても着実に引き継がれていった。

(注)ご利用の端末によってはコラムの中の動画を再生できないことがあります。